Глава третья. Философия

Прошло несколько минут, которые показались Мастеру вечностью, но Надя не трогалась с места, словно бы переваривая, осмысливая услышанное с той бесстрастной серьезностью, на которую способны лишь существа, лишенные дара речи и, следовательно, дара лжи. Это молчаливое принятие подействовало на него сильнее любого одобрительного возгласа, оно было как бальзам на его вечно кровоточащее самолюбие, и он, убедившись, что его главный, сокровенный тезис не был отвергнут, почувствовал потребность развить свою мысль, облечь ее в плоть доказательств, доселе копившихся лишь в его уме да на страницах гроссбуха.

– Ты, должно быть, думаешь, Надя, что я выбрал этот путь… этот подвиг… от некоего избытка сил, от гордыни ума, возжелавшего идти дорогой более сложной, нежели прочие? – начал он тихо, и голос его дрогнул, обнажая такую глубокую, такую искреннюю горечь, что, казалось, сами стены каморки впитывали ее, становясь еще серее и унылее. – О, если бы это было так! Если бы я был подобен некоему богачу, который, пресытившись яствами, вдруг решает питаться черствым хлебом ради эксперимента над собой! Нет… Все куда проще и страшнее. Я выбрал этот путь не от избытка, а от чудовищной, от изначальной, от роковой… нищеты.

Он судорожно сглотнул, собираясь с силами, чтобы выговорить то, что было больнее всего.

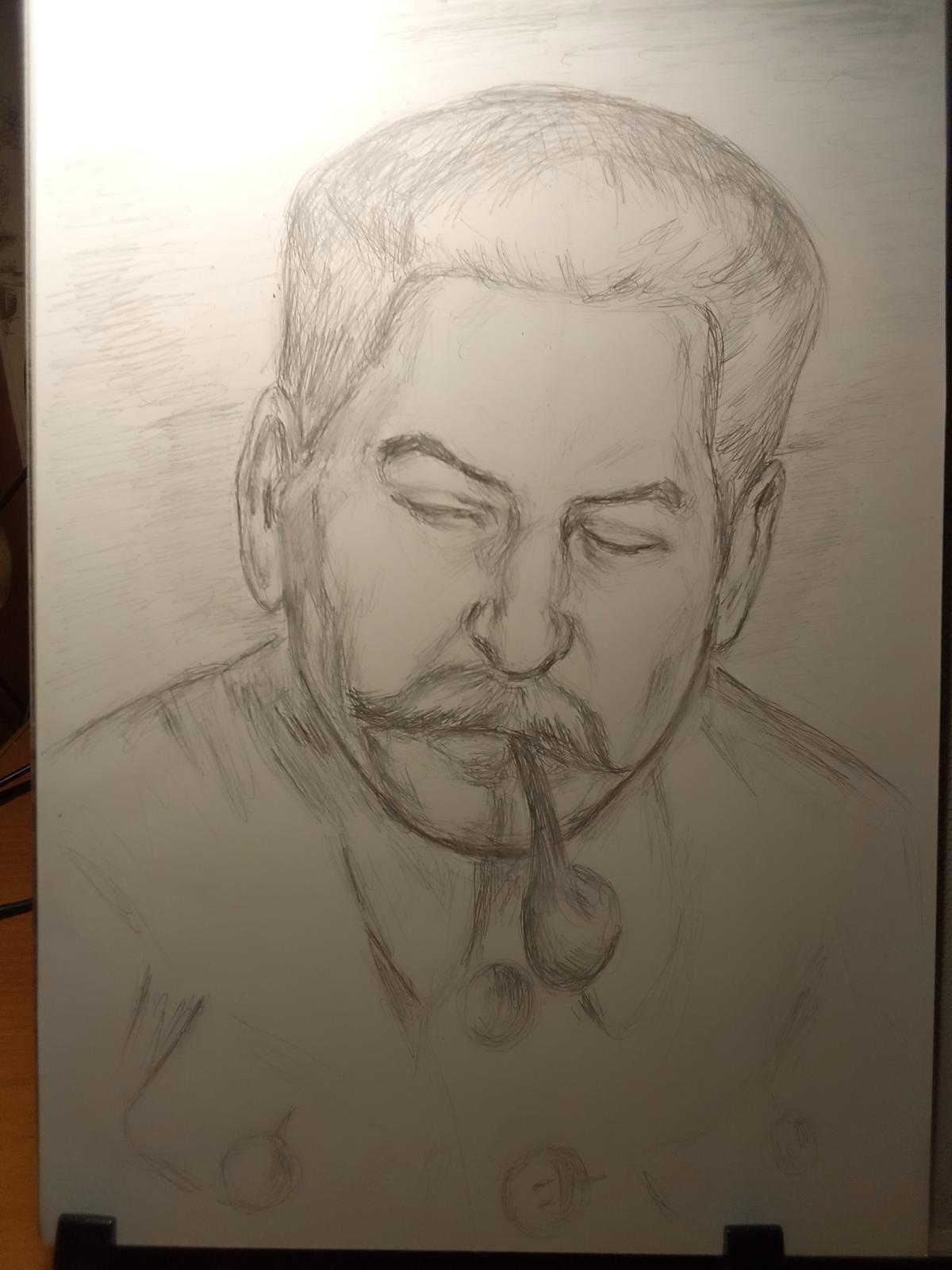

– Понимаешь, меня обокрали. Обокрали еще до того, как я сделал свой первый вздох. Даже не так – меня создали уже обокраденным. Представь себе, что некий государь рождается на свет, и душа у него истинно царская, душа повелителя, душа Александра Македонского, а ему вместо державы и скипетра подсовывают в руки погремушку и сажают его в грязный чулан, обрядив в рубище. Вот что произошло со мной! Мне дали душу… ту самую, первосортную душу, которая по праву своему должна была притягивать, повелевать, получать все даром, одним движением брови… но поместили ее… в это!

Он обвел рукой свою тщедушную фигуру с презрением, с ненавистью, с какой взирают на своего тюремщика.

– Природа, или Бог, или тот пьяный сапожник, что кроит наши судьбы, совершила чудовищную несправедливость, почти издевательство. Она создала две вещи, которые не должны были встретиться: царскую душу и тело… тело лакея. Она отмерила мне роста самого малого, телосложения самого нескладного, а к сему присовокупила и этот… – он с отвращением постучал пальцами по своему выпирающему животу, – этот вечный памятник моему унижению, который я, от стыда, именую научным словом «гиперлордоз». Но хуже всего, Надя, хуже всего даже не это!

Он наклонился к ней так близко, что его дыхание могло бы ее сдуть, если бы она не была так неподвижна.

– Хуже всего то, что она лишила меня главного мужского признака, последней надежды на облик значительный. Она оставила мою голову волосатой, как у какого-нибудь поэта-второсорта, но с лица моего, с груди, со всего тела она сбрила начисто всякую растительность, всякий намек на мужественную щетину! Как же я могу говорить о повелевании, когда у меня нет даже бороды – этого древнейшего символа власти и силы?! Каждая женщина, бросающая на меня беглый взгляд, видит не мужчину, а некую пародию, некий курьез!

Слезы, сухие и злые, стояли у него в глазах, но не катились вниз. Но тут невидимая плотины в его переполненной душе дала трещину и он заревел. Громко и трагично, навзрыд, прижимая к перекошенному от плача лицу старую потрепанную жизнью подушку.

Вход

Вход Регистрация

Регистрация

Наверх

Наверх