Алексей, ваш текст, это в десятку, для нашей с вами темы, вот где мы сейчас. Извините, я чето теперь с темами путаюсь, и во всех смыслах.. Не очень отдаю теперь себе отчет, где я.. А если еще и личку, подключить, я просто боюсь потеряться совсем, где-то внутри себя, даже не на форуме.. Еще не дочитал, когда интересно я бывает, так стопорюсь. Пока понял, что речь идёт о том, что фигурант "спекулятивно" сузил адаптационное поле, в пользу фокусирования на специальных профильных качествах. И... Расположил по времени в масштабе всей этой истории с двумя пиками. Насколько сориентировался, с быстрого прочтения, на втором пике, он работал. Крайне интересно. Давайте кинем этот текст сюда, и обсудим спокойно. Это - наша полностью тематика.

Спасибо, скидываю.

П.С. коллеги, если кто в курсе, как организовать спойлер - ответьте. А то запамятовал, а такую простыню распахивать неудобно несколько.

https://vk.com/@publ...trening-i-bosst

"Высоко Интенсивный Тренинг и БОССТ. Потерянные близнецы.

Биологически обоснованная система спортивной тренировки или БОССТ -нашумевший в свое время в кругах любителей силового спорта метод построения тренинга.

Этот тренировочный подход был предложен профессором,д.м.н. Ю.П.Сергеевым в 70-х годах прошлого века и апробирован на гребцах в течении 1976-1980 гг. В основе метода — управление тренировочным процессом через чередование разовой профильной нагрузки до утомления(развивающая или переводная тренировка), периода полного отдыха( «период адаптации»), и нагрузок того же профиля,что и развивающая, но уменьшенных по объему( «период удержания нового уровня адаптации»). В результате опытного применения, группа молодых, но перспективных спортсменов показала в течении нескольких месяцев рывок в специфической (для данного вида спорта) работоспособности. Однако продолжения этот безусловно интересный эксперимент не имел и повсеместного внедрения в практику не вошло.

Саму статью профессора Ю.П. Сергеева привел небезызвестный Вадим Протасенко. Вместе с предложением использовать наработанный опыт в бодибилдинге, пауэрлифтинге и тяжелой атлетике. Однако, будучи как и Вадим не специалистом в подготовке «цикловиков», все же хотелось бы обратить внимание на моменты, ускользнувшие от его внимания. Которые влияют на полезность применения БОССТа в силовых направлениях.

Момент 1.

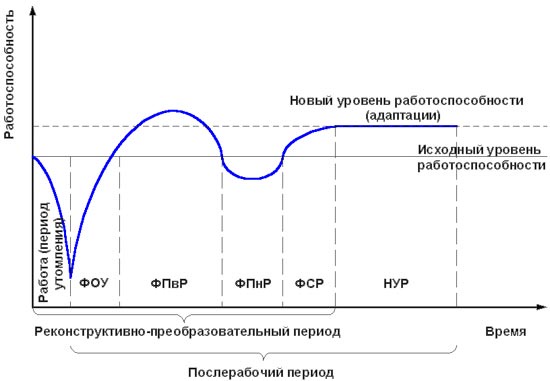

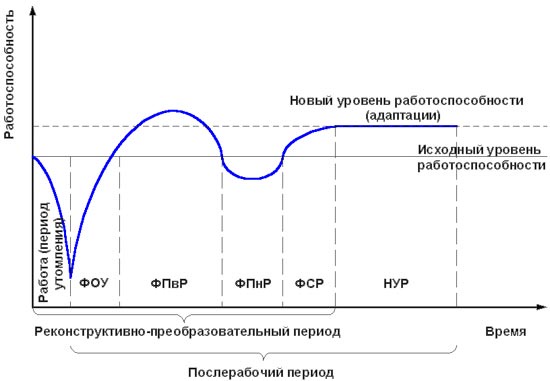

Так есть или нет стабилизация на новом уровне? С одной стороны, ув.профессор Ю.П. Сергеев предполагает стабилизацию работоспособности на новом уровне, после фаз остаточного утомления, повышенной работоспособности, фазы пониженной работоспособности и фазы стабилизации работоспособности.

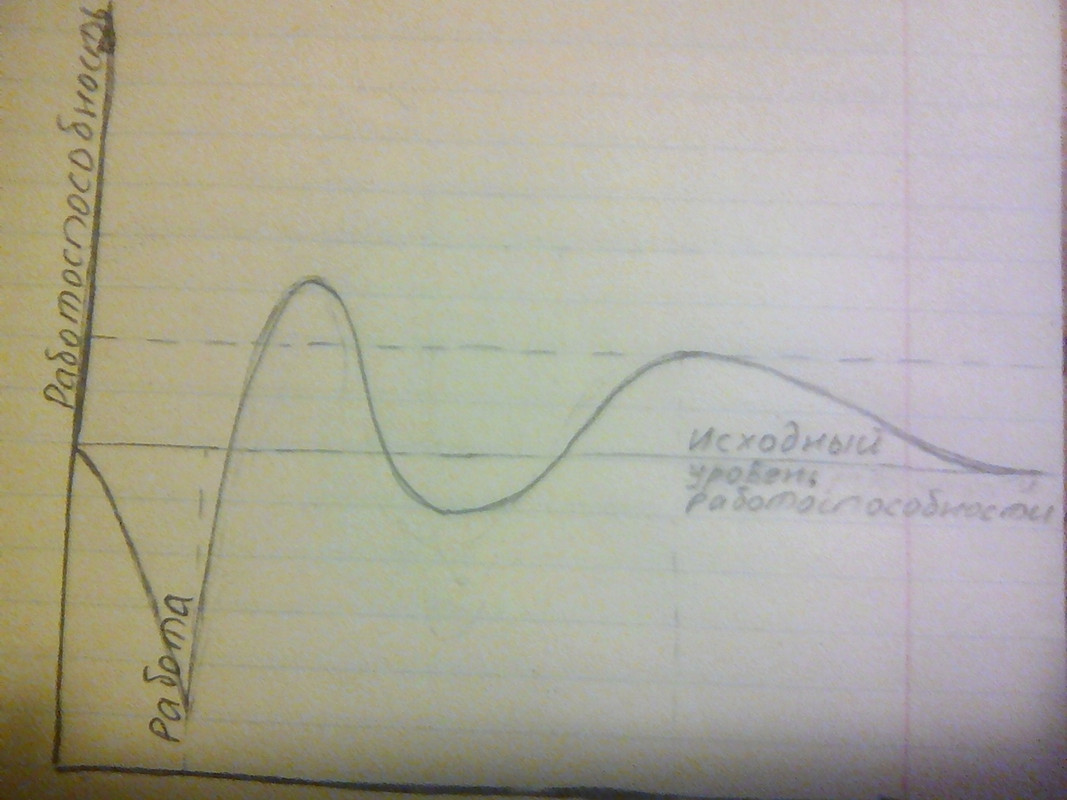

С другой, как отмечает в статье сам профессор, стабилизация на новом уровне без поддерживающих тренировок держится не более 3-4 дней, после чего работоспособность опускается до исходного уровня. То есть приведенный график показывает новый уровень работоспособности на фоне идущих поддерживающих тренировок. А без них график бы выглядел следующим образом:

И тут мы видим противоречие — с одной стороны, в опытах на животных после однократной нагрузки явно прослеживаются два пика повышенной работоспособности, с другой стороны — второй пик, который, по предположению профессора Ю.П.Сергеева является новым уровнем работоспособности, не желает удерживаться кроме как стабилизирующими тренировками. Непонятно,почему отвергнут вариант с тем, что колебания между первым и вторым пиком работоспособности являются проявлением инерции энергетических процессов в организме. То есть первая тренировка является столь большим стрессом для подопытного животного, что организм избыточно компенсирует потерю работоспособности в результате тренировки. Но задрав работоспособность неоправданно велико(не забываем, что в данном случае присутствует сверхвысокая чувствительность к нагрузке, это же первая тренировка), инерция организма и опускает ее не до начального уровня, а проскочив ниже. А это уже, естественно, благодаря опять же инерции процессов, рождает вторичное колебание, чтобы устранить это спад. И, наконец, после второго, менее выраженного повышения работоспособности , идет плавное её снижение до исходного уровня. То есть вторичное повышение работоспособности является изменением уровня адаптации в той же степени,чем первое, и лишь введение на этой стадии «стабилизирующих» нагрузок сохраняет повышенный уровень работоспособности.

(Особенно непонятно, как подтвердить именно переход на новый уровень работоспособности, если он не желает поддерживать без тренировок. Есть тренировки — есть уровень, нет тренировок — пропал куда-то)

Конечно, можно спросить, а какая разница, новый уровень адаптации существует сам по себе, как результат изменений в структуре организма из-за переводящей работы, или просто поддерживается умеренными тренировками? Особенно если новый микроцикл переводящих/стабилизирующих тренировок проводится все равно на более высоком уровне адаптации, чем исходный до начала тренинга? Тем более, это вполне соответствует теории и практике спорта, проводить новую тренировку на фоне сохранения «наработанного» предыдущими.

Но дело в том, что понятие нового уровня адаптации, наступающего ПОСЛЕ разгрузочного адаптационного перерыва является краеугольным камнем в концепции Ю.П.Сергеева. Именно этот переход с уровня на уровень и отталкивание от него и предлагается как объяснение сверхвысокого прироста работоспособности в проведенных экспериментах. Пауза в нагрузке должна давать перейти срочным, функциональным адаптивным изменениям перейти в долговременные, структурные, которые и обеспечивают переход на новый адаптивный уровень работоспособности. (Который почему без умеренных по тяжести стабилизирующих тренировок исчезает безвозвратно.) Убираем «новый уровень работоспособности» — и волшебная адаптивная пауза превращается в банальный разгрузочный период, позволяющий производить тренировочный процесс без накопления переутомления.

Момент 2.

Испытуемые спортсмены были выделены в результате отбора и были высокоодаренными юниорами, уже получившие хорошую подготовку до этого до уровня мс и кмс по гребле. То есть прежде, на этапе начальной подготовке, они были как адаптированы к большому объему работы смешанного типа и такие параметры как физическая сила/мышечная масса и многие другие, не тренируемые в процессе 4,5 месячного эксперимента, были у них не на нулевом уровне, как минимум. А значит задачи развития параметров, не входящих в решение данной нагрузкой, были решены заранее. А после того ,как наработанный потенциал в этих параметрах был исчерпан, то и развитие застопорилось и эксперимент зашел в тупик, несмотря на локальные успехи.

Момент 3.

Как следствие из п.2 в ходе эксперимента была возможность сконцентрироваться на работе только в специфической работоспособности, то есть непосредственно гребли. В итоге был достигнута высокая экономия ресурсов на выполнение работы. Грубо говоря, отказавшись на это время от дополнительных занятий со штангой в пользу гребли, каждая реакция на гребковую тренировочную сессию давала прирост как работоспособности в нужной зоне нагрузки, так и дополнительный технический навык гребли. Что актуально для юниоров, чья техника движения скорее всего более чувствительна к работе на улучшение, чем у стажных спортсменов. А так же следствием этого пункта является невозможность решать все вопросы развития спортсмена, той же оптимальной мышечной массы, необходимой для перемещения плав.средства(так как вес лодки — одинаковый вне зависимости от веса спортсмена и система при наборе правильно сбалансированной мышечной массы гребца становится эффективней), что и выразилось в том, что эксперимент не «пошел» далее опытов с тренированными юниорами.

Резюмируя, важными нюансами БОССТа были следующими:

а). Была произведена «очистка» стимула к адаптации от «помех» в виде других стимулов. Организм неожиданно ясно понимал,что от него требуется.

б). Улучшена его организация путем «разгрузки», перезагружающая адаптационные процессы и позволяющая использовать этот стимул многократно. Вместе точечным созданием потребности к адаптации(пункт а.) это обеспечило взрывной рост показателей специфической работоспособности.

в). Не была решена задача смены стимула для продолжения развития, прибавка результативности сопровождалась потерей чувствительности к стимулу.

г.) Не были решены задачи решения других задач(как например прибавки мышечного потенциала), что должно было решаться одновременно с пунктом в.)

То есть БОССТ выступает не как самостоятельная система, а как новый, передовой способ оптимизации однотипной нагрузки. Это ничуть не умаляет значение работы автора методики, так как к 70 годам прошлого века в спорте наметилась некая тупиковая ситуация. Уже была найдена связь между объемом нагрузки и результативности, плюс отработаны и методы концентрации на отдельных задачах, в периодизации Л.П.Матвеева. Но при этом и был достигнут уже максимум возможностей спортсменов по «перевариванию» объемов нагрузки. Поэтому пришло время методов оптимизации, построенных уже на концентрации не на задачах, а на физических качествах. Именно эту роль в своей работе и выполнил профессор Ю.П.Сергеев. В дальнейшем либо под его влиянием,либо параллельно, концентрацию на физических качествах, но в уже более развернутом виде, с переносом на разные качества и учетом их пересечения , произвел В.Б.Иссурин в своей «Блоковой периодизации».

Любопытно то, что у БОССТа в силовом спорте есть свой брат-близнец. Так как бодибилдинг всегда шел в хвосте спортивной науке, то и он к 1970 году тоже прибывал в ситуации, когда возможностей по увеличению объема работы уже не было. И поиск увеличения результативности привел к полностью аналогичным решениям — был испробован и получены яркие результате на методе, в котором тренировочное воздействие сужено до одного режима, в сочетании с оптимизациями пауз для восстановления адаптационных ресурсов. И тоже взрыв результативности смог быть осуществлен на уже подготовленных спортсменах, и сверхвысокий прогресс не решал проблему потерю чувствительности к стимулу,что,с высокой вероятностью, и привело в дальнейшем в «затуханию» эксперимента с уходом со сцены его фигурантов. Речь, если кто еще не понял, о его величестве ВЫСОКОИНТЕНСИВНОМ ТРЕНИНГЕ от Артура Джонса.

ВИТ — хоть от А.Джонс, хоть от Майка Мэнтцера, при всей разнице, это использование одного режима работы, с адаптационными паузами между тренировками. Отказ от разнообразной работы, которую представлял собой «классический» подход к бодибилдингу на тот момент, в сочетании с высокой работоспособностью и физической силой спортсменов(а участники эксперимента А.Джонса были профи национального уровня, который на том этапе был и мировым), плюс кардинальное снижение благодаря этому объемов работы — привел к взрывной прибавке результативности. Прибавки и рабочих весов, и тренируемых мышц происходили с очень высокой скоростью. Однако это не решило потерю эффективности однородного стимула, и в итоге все спортсмены сошли с бодибилдерских подиумов. Какой ценой спортсменам далась попытка преодолеть потерю стимула, можно только гадать, но фактом остается то, что если бодибилдеры «классического» объемного направления до старости сохраняли свою тренировочную активность, то относительно молодые браться Мэнтцеры, Боер Коу и совсем юный Кейси Вайетор как бодибилдеры сохранились лишь в фото и видео «золотых» 70х. А новые варианты ВИТ-тренинга от великого Дориана Ятса или Бренча Уоррена лишь «армированный» интенсивностью среднеобъемный тренинг. (Причем даже такой относительно невысокой по сравнению с оригинальным ВИТ интенсивности хватило сыграть не последнюю роль в уходе из-за травматизма 36-летнего Йетса из соревновательного бодибилдинга. )

Сходство между ВИТ и БОССТ совершенно нельзя не заметить, недаром Вадим Протасенко начал и закончил статью о БОССТ вступлением и послесловием с описанием ВИТ. Однако, упустив , как указано выше, механизмы эффективности и ограничения, он противопоставил данные подходы, вместе с «классической» подготовкой в пауэрлифтинге, как альтернативы для подготовки силовиков и бодибилдеров. Тогда как БОССТ и ВИТ являются проявлением одинаковой закономерности, уже впитанные в системы спортивной подготовки. Так как современные методы тренинга в пауэрлифтинге, идущие родом из тяжелой атлетики,как раз используют и концентрацию на акценте в виде нагрузки(смена «развивающего» повторного ряда в разный период подготовки), и снижение нагрузки внутри периодов однородной нагрузки — для подтягивания адаптационных ресурсов, выполняющих роль тех самых адаптационных пауз в БОССТ и ВИТ. Именно поэтому, а не из-за массовой ограниченности тренирующихся и тренерующих, внедренные 30-40 лет назад БОССТ и ВИТ не получили дальнейшего массового продолжения, несмотря на свою относительную простоту и эффективность."

Сообщение изменено: sandwolf77 (19 сентября 2021 - 04:32)

Вход

Вход Регистрация

Регистрация

Наверх

Наверх